Avec son adaptation du roman fondateur d’Albert Camus (L’Etranger), François Ozon signe un film d’une sobriété et d’une puissance rares, renouant avec cette ligne claire qui fait la force de ses œuvres les plus épurées. Dès les premières minutes, le cinéaste manifeste une volonté limpide : ne pas trahir la sécheresse lumineuse du texte, tout en l’habillant d’une mise en scène qui en révèle les résonances politiques, philosophiques et humaines.

Ozon reprend avec une étonnante précision la structure narrative de Camus, notamment dans la partie du procès où Meursault devient, comme dans le texte, l’« homme sur lequel on jugeait… rien moins que le refus de jouer le jeu » selon la célèbre lecture de Sartre. Le film parvient à restituer les dialogues presque littéraux de ces pages, mais surtout à faire sentir la violence sourde d’un tribunal qui, comme chez Camus, cherche moins à condamner un crime qu’à condamner une attitude face au monde.

La séquence de la visite de l’aumônier est l’un des temps forts du film, non par excès dramatique mais par sa densité métaphysique. On y retrouve le Meursault des dernières pages, celui qui proclame la vérité nue de l’existence, sans transcendance ni faux-semblant. Ozon filme cet affrontement comme une scène de révélation, faisant éclater l’héroïsme paradoxal du personnage : celui d’un homme qui n’accorde de valeur qu’à la lucidité.

Sobriété incisive

La mise en scène, d’une sobriété incisive, s’appuie sur une photographie lumineuse et minérale, évoquant cette « mer étale » qui traverse le roman et contre laquelle se détache constamment la solitude de Meursault. Les décors, précis sans jamais verser dans la reconstitution muséale, ancrent l’histoire dans l’Algérie coloniale en rendant perceptible, par petites touches, la réalité d’une société hiérarchisée et ségréguée.

Ozon a en effet le mérite d’affronter frontalement l’une des dimensions majeures de l’œuvre : le regard colonial. Là où Camus laissait ces tensions apparaître presque en creux, le cinéaste choisit de les faire affleurer dans les détails du quotidien, un geste subtil mais déterminant. Au détour d’une scène, un cafetier refuse à un « indigène » une place en terrasse, maintenant sans un mot la frontière invisible qui régit les rapports sociaux. Plus loin, derrière les vitres d’un bus, défilent des silhouettes anonymes : la transparence même du verre devient symbole de séparation, vitrine fragile des communautés qui se croisent sans jamais se rencontrer.

Cette présence insistante mais jamais démonstrative du clivage colonial inscrit Meursault dans un monde où il n’est pas seulement « étranger» à lui-même : il est aussi l’homme d’un système qui le dépasse, qu’il perpétue malgré lui par son indifférence. Ozon montre la distance, les malentendus, l’incommunicabilité entre colonisateurs et colonisés non par discours, mais par la façon dont les corps s’évitent, dont les regards glissent, dont les places, dans la rue, dans un café, dans un bus, sont distribuées et refusées.

Le cinéaste accomplit un geste supplémentaire, décisif dans la réception contemporaine du récit : il rend hommage à « l’Arabe », figure longtemps réduite à l’anonymat dans le roman. Ce geste passe notamment par la colère et les larmes de Jamila, sa sœur, dont la douleur silencieuse rétablit la dignité du mort, en donnant enfin un nom et un prénom à celui que l’histoire avait effacé.

Étranger à lui-même

Ozon fait un choix politique fort en révélant son nom, Moussa Hamdani, inscrit en toutes lettres à la fin du film : une manière de restituer ce que Camus avait laissé dans l’ombre, sans pour autant contredire le roman.

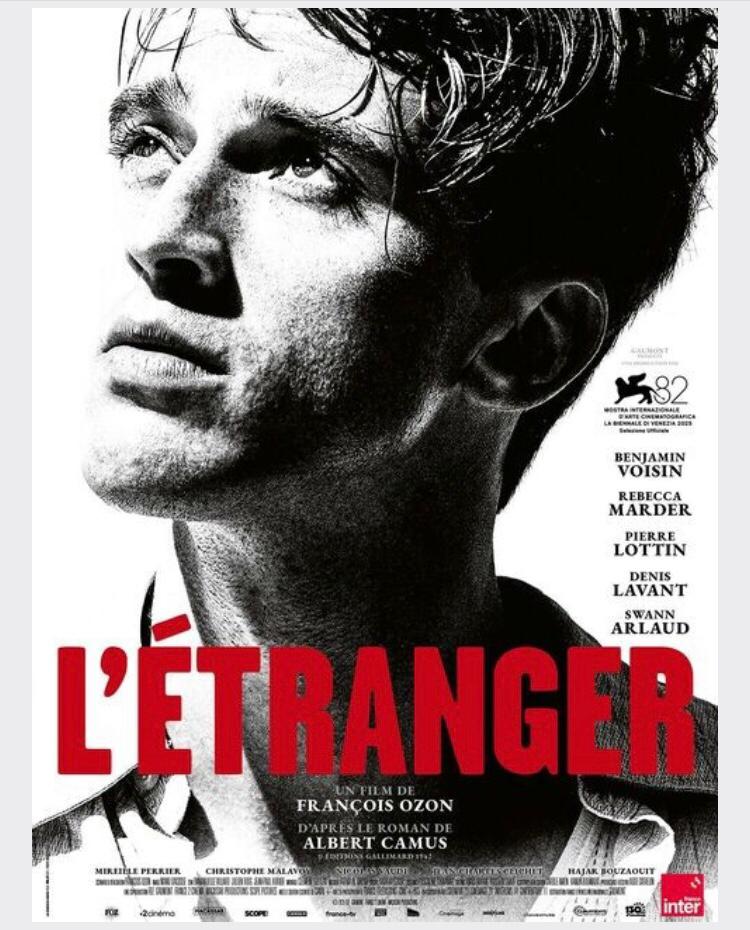

Le jeu de Benjamin Voisin apparaît comme l’un des triomphes du film. Sans surligner le moindre affect, il parvient à donner chair à cette figure si difficile à transposer à l’écran : Meursault, « étranger à lui-même » selon la formule de Roland Barthes, mais jamais absent. Le comédien propose une interprétation habitée, où chaque silence, chaque immobilité, chaque cigarette devient langage. Plusieurs critiques radiophoniques ont souligné cette réussite, où l’on s’accordait à dire que Voisin parvient à rendre « visible » un personnage dont le texte original repose justement sur l’opacité.

La réussite principale d’Ozon tient sans doute à ceci : il ne cherche jamais à moderniser Camus, ni à le contredire, ni à l’expliquer. Il accompagne le texte, il le prolonge, et parfois le révèle. Le film rend justice à ce que Camus nommait la « vérité de l’existence», cette adhésion au monde tel qu’il est, sans fioritures ni illusions. Plusieurs critiques du Masque et la Plume ont d’ailleurs souligné cette justesse : un film qui « ne surcharge pas Camus », qui « le laisse respirer », et qui parvient à faire exister à l’écran le mélange d’absurdité et de simplicité qui fait la singularité du roman.

En adaptant « L’Étranger », François Ozon prenait un risque considérable : celui de trahir un texte dont la force réside précisément dans ce qui échappe à la représentation. Mais son film, porté par une mise en scène précise, une photographie superbe, des décors évocateurs et un Benjamin Voisin magistral, trouve un équilibre rare entre fidélité et incarnation. Il restitue l’épure, la violence calme, l’ironie et l’humanité du roman.

Laurence Ould Ely

.gif)

.gif)