Le mal du pays natal

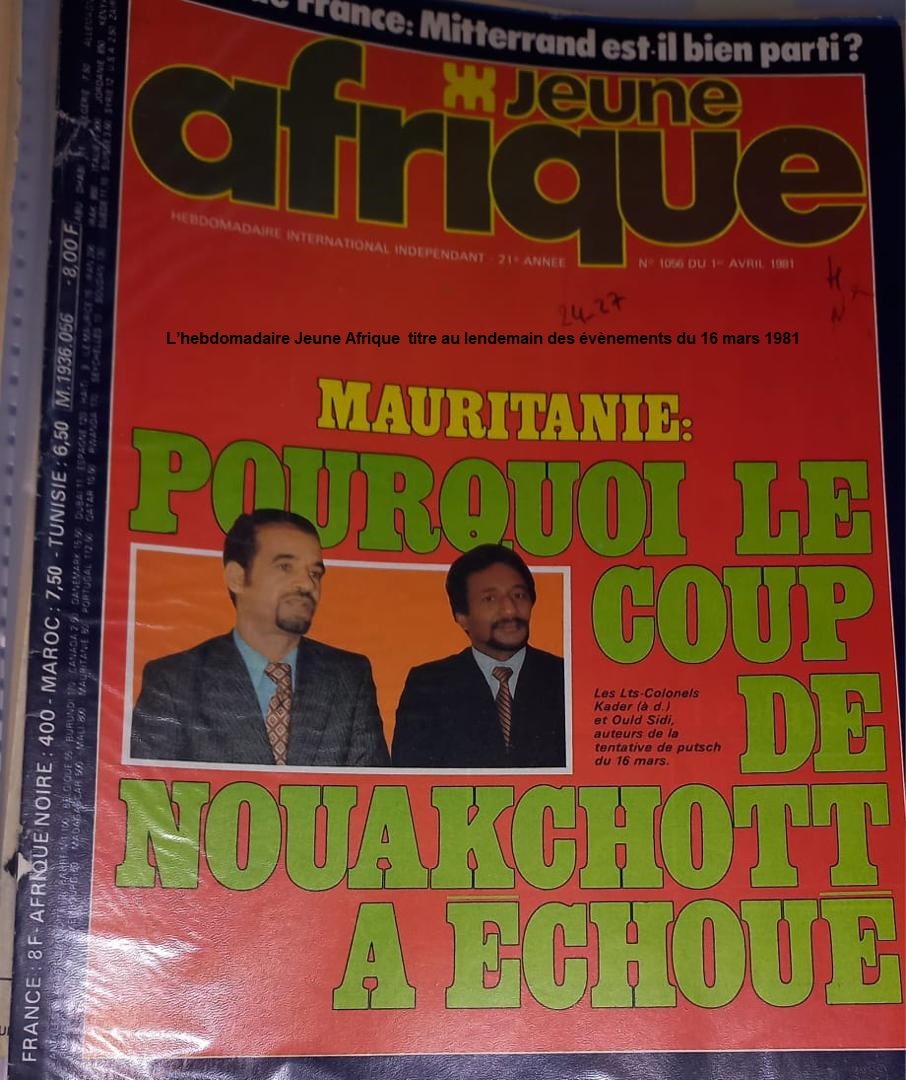

Revenons au 16 mars 1981 avec ses interpellations et arrestations.

L’échec du commando du 16 mars fut suivi aussitôt par une vague d’interpellations et d’arrestations. Aucun milieu ne fut épargné. Je me préparais à aller en vacances du deuxième trimestre, correspondant aux vacances de Pâques, programmées pour la fin mars. Depuis le début de mon séjour à Atar, je souffrais d’un terrible mal du pays. Après 10 ans d’absence de chez moi, les souvenirs de mon terroir ne cessaient de me torturer. Ces derniers mois, ce mal du pays commençait à me tourmenter et surtout à déranger mon propre psychisme.

Le soir, après une journée laborieuse, suivie assez souvent par une partie de scrabble jusqu’à une heure tardive de la nuit chez un ami, fils des Hambel de Kenawal, je m’apprêtais à dormir. Je fermais les yeux. Bien avant que le sommeil ne m’envahisse, je m’engouffrais dans un monde de merveilles, un monde qui n’avait absolument rien à envier au monde d’ « Alice au pays des merveilles » de L. Carroll. Je me mettais à planer sur des paysages verdoyants de mon terroir natal.

Sans avion planeur, sans ballon (aéronef) et sans ailes comme chez les oiseaux, je planais au-dessus de nos forêts denses et verdoyantes, serpentées par de nombreux cours d’eau. Le spectacle durait toute la nuit.

La psychose du gris

Le matin, je me réveillais à l’aise mais complètement fatigué par une nuit en réalité toute blanche. Mon angoisse était à son paroxysme quand j’ouvris les yeux sur mon entourage: le gris dominait tout.

Le gris des visages qui me regardaient, le gris des maisons (les maisons généralement en pierre ou en banco, couleur grise) qui m’entouraient de toutes parts, l’image des parois d’une tombe, le gris des montagnes qui cernaient la ville sur ses différents côtés. La terre était aussi grise. Le ciel, souvent assombri par des vents de sable, couleur toujours grise, ne faisait que refléter le gris ambiant. Tout ce spectacle totalement gris remplaça le monde d’eau et de verdure dans lequel je baignais toute la nuit.

Sur la route du retour

Je décidai de partir. Je devrais me sauver. Je réalisais qu’un état de folie risque de s’introduire dans mon subconscient à tout moment. J’avais préparé aussitôt mon sac. Les amis m’avaient conseillé de rester jusqu’au lendemain pour m’accompagner. Sans tout leur expliquer, je leur avais fait comprendre que je devais partir sur le champ. Ce que je fis. Je programmais de dormir la nuit suivante chez moi à Teichtayatt. Ma certitude est que je ne retrouverai pas la verdure d’antan puisque la sécheresse a tout ravagé. Mais une chose est certaine: je me protégerai d’un entourage de parents qui rappelait tout au moins le climat de verdure dans lequel notre zone baignait alors. Ma conviction est que je parviendrai sûrement à dormir tranquille dans de telles conditions. Entre Atar et Nouakchott, on ne croisait pas beaucoup d’existence humaine, ni même animale. L’espace était désertique. La ville d’Akjoujt est située à quelques 180 km d’Atar et 250 km de Nouakchott. J’y ai passé l’année scolaire 1979-1980. C’était mon année de probatoire pour le baccalauréat. J’avais enseigné à l’école I, la première école primaire d’Akjoujt. J’avais un CM2, l’année d’examen d’entrée en 1e année au collège d’enseignement général.

Avant d’arriver à Akjoujt, j’avais demandé au chauffeur du taxi-brousse de me donner quelques minutes pour dire bonjour à une maman qui m’était très chère. Il s’agissait d’Elweyna (Boyboy), la mère des Heyine d’Akjoujt, ma planque durant les années de clandestinité. Ce que le chauffeur accepta volontiers.

Chez moi à Akjoujt

Chez elle, j’étais reçu comme un fils bien aimé. Elle et son entourage me surprirent par une question bizarre: «...est-ce vrai qu’on t’a arrêté ? On espère que ce n’était pas vrai ! ». J’avais considéré la question comme une rumeur, une de plus, parmi un océan de rumeurs qui infestait l’atmosphère depuis le 16 mars 1981. Je n’ai usé d’aucun moyen pour y répondre avec sérieux.

Pourtant cette rumeur va m’accompagner jusqu’à Rosso. A la sortie d’Akjoujt, un poste de police a retenu notre taxi un petit moment. J’en avais profité pour saluer des jeunes agents de police que j’ai connus à Akjoujt l’année d’avant. Bizarrement, ils m’avaient posé la même question entendue chez les Heyine. J’ai répondu de la même façon. Puis on continua. Notre taxi-brousse ne cessait de glisser en douce sur les 250 km du tapis de l’Inchiri.

L’acharnement policier

A l’entrée de Nouakchott, les agents du poste de police s’attardèrent à observer ma pièce d’identité. Je commençai à réfléchir sans pour autant m’inquiéter de cet intérêt persistant pour moi. J’avais aussi évacué ce regain d’intérêt pour ma personne. Mon visage ressemblait peut-être à celui d’un des fuyards du commando du 16 mars. Je me souvenais d’un jeune qui travaillait à une agence de banque à Rosso. Nos deux visages pourraient donner l’impression de partager quelques traits de physionomie. Et la caravane continua sa marche.

A partir de la gare routière de Nouakchott, je changeais de véhicule. Sur la route pour Rosso, j’avais beaucoup réfléchi aux différents incidents de parcours rencontrés.

A l’entrée de Rosso, au kilomètre 4, le poste de police nous retint pendant un bon bout de temps. J’intervenais pour accélérer l’interpellation de quelques pauvres femmes, passagères parmi nous. A ma grande surprise, les agents de police me demandèrent de descendre mon sac, après avoir libéré les femmes. Ils étaient même tentés de libérer la voiture et me garder. Leur chef intervint aussitôt. Il me demanda de ramasser mon sac et de rejoindre ma voiture.

Chez mon ami le Wali Nahah

À Rosso, comme j’étais en retard, j’étais dans l’impossibilité de trouver un véhicule de transport qui pourrait m’amener chez moi le soir même. Je décidai donc de passer la nuit chez un ami: l’inspecteur de police feu Mohamed Ould Nnahah, le wali du Trarza en ce moment. C’était un homme très proche des putschistes du 10 juillet 1978. Il avait toujours manifesté une grande sympathie pour le MND.

Un taxi me déposa devant le grand portail de son logement, un bâtiment contigu aux bureaux du wali. Les gardes m’annoncèrent à sa famille. Puis ils m’ouvrirent la porte. Après l’échange des « Ssalamou Aleykoum» d’usage, je déposais mon sac dans un coin. Puis je m’étais dirigé tout droit vers le bureau du wali.

(À suivre)

.gif)

.gif)